専門外来 SPECIALITY

行動診療科 BEHAVIORAL MEDICINE

| 経歴 | 2018年~ 東京都動物愛護相談センター職員 (退職) 2021年~ 横浜どうぶつ医療センター行動診 療科 研修 2023年~ 東京スクールオブビジネス 愛玩 動物看護学科 非常勤講師 |

|---|---|

| 資格等 | 日本大学校友会・会長賞受賞 IELTS Academic OA 7.0 取得 Fear Free Certified® Professional Certified Professional Dog Trainer -KA |

| 所属 | 日本獣医動物行動研究会 |

行動診療科外来診療日

担当医コメント

皆さまがご家族に犬や猫を迎えられた理由は何でしょう?

その子と暮らすことで幸せを感じたい、その子に幸せを感じながら暮らしてもらいたい、そう願ったからではないでしょうか。

だからこそ、その子が、ご家族に攻撃的になってしまったり、色々なものを怖がってしまっていたり、問題を繰り返してしまっているときは、辛く、深く悩まれる気持ちがとてもよくわかります。

みんなが幸せに、人と動物が素敵な絆を築けるよう、お手伝いができればと思います。

| 出身地 | 神奈川県 三浦市 |

|---|---|

| 資格等 | 安達ドッグトレーナーライセン スB級 愛玩動物看護師(国家資格) 日本ドッグビヘイビアリスト協会ドックトレーナー DBCA Compassケイナイン ビヘイビア&サイコロジー(犬の行動と心理学)コース修了 GOGOgroomersメンバー |

| 好きな動物の種類 | |

| 犬全般 | |

| コメント | |

| 長年、動物病院で勤務し、飼い主さまとお話をする中で「人や犬に吠えてしまう」「お手入れしようとすると噛まれしまう」などのお悩みを耳にしてきました。 また、グルーマーとしてたくさんの動物をケアしていても、犬が震えながら我慢したり、噛みついてしまうので複数人で保定をしながら行ったり、大きな鳴き声を発する姿を見てきました。 このような子たちは、生涯我慢をしなければならないのか?飼い主さまも悩みながら関わっていかなければならないのか? 叱ってやめさせなければならないのか? そうではない方法を、プロとして学び、皆さんへ提供したいと考えています。 まずはぜひお話ししましょう! |

|

川畑動物病院で多い症例とその治療方針

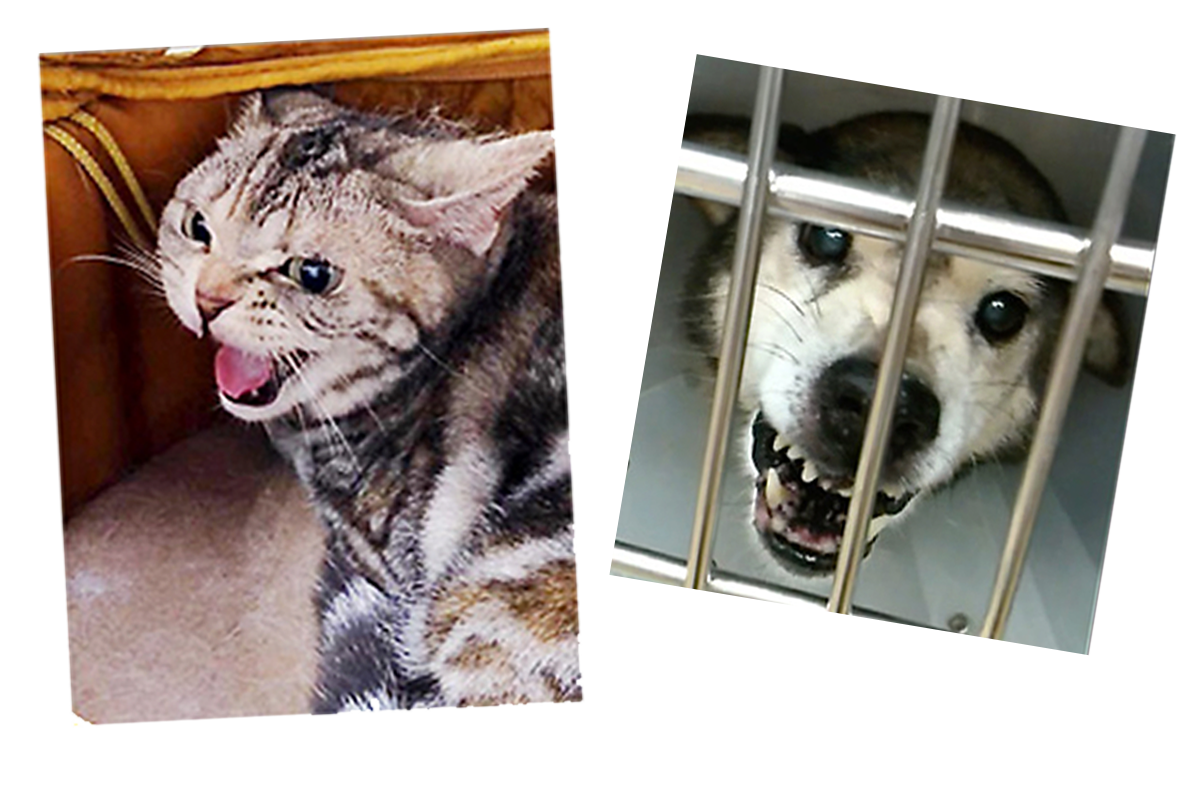

犬が恐怖や不安を感じることによる噛みつき(恐怖性攻撃行動)

攻撃行動は様々な原因で生じますが、最も多いのは「犬が不安や恐怖を感じ自分の身を守るためにする攻撃行動(恐怖性攻撃行動)」です。

幼少期に社会化が不足していた犬や強い恐怖体験をした犬、日常的にストレスを受けて不安感が高まっている状態の犬は、些細なことに対して過敏に恐怖を感じます。その結果、怖い、拒絶したいという思いが噛み付くという行為になって現れます。

ペットを見つめる、触る、リードを着ける、室内で立ち上がる、手を動かすなどの人の些細な動作に対して、過敏な状態の犬は恐怖や不安を感じます。これに対し「躾」として強く叱るとさらに噛みつきが悪化してしまいます。

行動診療科では動物行動学に基づいてペットの心を読み解き、行動修正法を用いてペットと家族の双方が幸せに暮らせる関係づくりをしていきます。改善促進のために、不安感を緩和する薬物療法を行うこともあります。

ペットの困った行動を治療します

横須賀・三浦で唯一の犬と猫の行動治療を専門に行う診療科です。犬や猫にもひとと同じように感情があり、その行動には理由があります。

獣医動物行動学にもとづく行動治療は動物が本来持っている特性を理解し、むりのない方法で行動を変えていく治療法です。

どんなことをするのでしょう

どんなことをするのでしょうご家族のお話をうかがい、お悩みの行動の原因をさぐります。

その子に必要なケアを学んでいただき、コミュニケーションと生活環境の改善を行います。行動治療を専門とするトレーナーによる、行動分析学/ 学習心理学にもとづくトレーニングも行います。

お悩みの行動に、たとえば神経やホルモンの異常が関わっていたり、恐怖症や衝動性の強さなどの原因があれば、原疾患の治療や向精神薬による薬物治療を行います。

その行動は「しつけの問題」なのでしょうか

問題行動は「しつけの問題」とは限りません。

遺伝・生得的な脳機能の特性、てんかんなどの神経疾患、身体の痛み、不快感など、心身の異常による問題行動が多く含まれています。

なかなかよくならない問題行動は、「しつけの問題」とくくらずに、獣医行動診療科の診療を受け、根本的な治療を行うことをおすすめします。

診察案内

| 診察日時 | 完全予約制 火・日曜日 9:00~18:30 金・土曜日 14:00~18:30 |

|---|---|

| 場所 | 当院ウェルネスセンター(身体検査などは院内で実施) |

| 所要時間 | 1~2時間(お時間に余裕をもってお越しください) |

| 費用 | 獣医師によるカウンセリング:15分 ¥2,000(保険適応) トレーナーによるトレーニング:15分 ¥1,000(保険適応外) ※診察料(初診¥2,000、再診¥800)、処置料、処方料、往診費は別費 |

| 対象 | 以下の症状を示す犬・猫

|

| 担当 | 獣医師 岸野 友祐  トレーナー 内藤 三美

トレーナー 内藤 三美 |

ご予約方法

病院スタッフへお申し付けください。

電話/LINEからもご予約できます。

TEL: 046-834-2757(横須賀三浦どうぶつ医療センター)

公式LINE

受診時のお願い

以下のリンクより問診票を入手いただき、診察日前日までにご記入・ご提出をお願いします。

ご提出は来院か、上記の公式LINEへお願いします。

English ver.

- 相談されたい行動を撮影した動画とお気に入りのオヤツ・オモチャを可能であればお持ちください

- 咬まれてしまう、怯える、吠え続けてしまうなどペット同伴が難しい場合はご相談ください同伴なしの来院、往診、オンライン診療も可能です

- 英語での診察も行っています。

Dogs and cats of families from abroad are WELCOME!!

しずかで開放的なカウンセリングルームをご用意しております。

お散歩練習などのトレーニングも快適にできる広さがあります。

問題行動について

攻撃行動

犬や猫が唸る(シャーと言う)、噛み付く、引っ掻くなどの攻撃行動は、行動診療科に寄せられるご相談の中で最も多い内容です。行動診療科ではカウンセリングを通してペットの攻撃の動機について診断し、行動修正法や薬物療法を用いた治療を行います。

分離不安

飼い主と離れたときに強い不安を感じる問題行動です。留守番時などに吠える、暴れる、物を破壊する、トイレ以外で排泄する、吐くなどの症状が見られます。

常同障害

同じ行動を異常に長く続ける、あるいは異常に頻繁に示すようになる問題行動です。よく見られる症状は、尾を追ってぐるぐると回り続ける、手や腹部をなめ続ける、布類を吸ったり食べたりする、影や光を追いかける、空気を食べるような行動をするなどです。

排泄の失敗

決められた排泄場所以外で排泄してしまう問題行動です。トイレトレーニング不足によることもありますが、トイレ環境への不満、過去のトイレでの恐怖体験、泌尿器疾患などが原因で突然始まることもあります。

認知機能不全症候群(認知症)

高齢の犬や猫に家族に対して甘えなくなる、家族を認識できなくなる、うろうろ歩き回る、部屋の隅で行き詰る、昼によく寝て夜活動する、トイレを失敗するなどの症状がみられた場合、認知機能不全症候群という問題行動が疑われます。臨床症状が人の認知症と似ており、犬の認知症・猫の認知症と言われることもあります。

このほか、過度に吠える、過度に皮膚や毛を舐める(むしる)、雷を怖がる、些細なことに怯えるなども行動治療の対象です。お気軽にご相談ください。